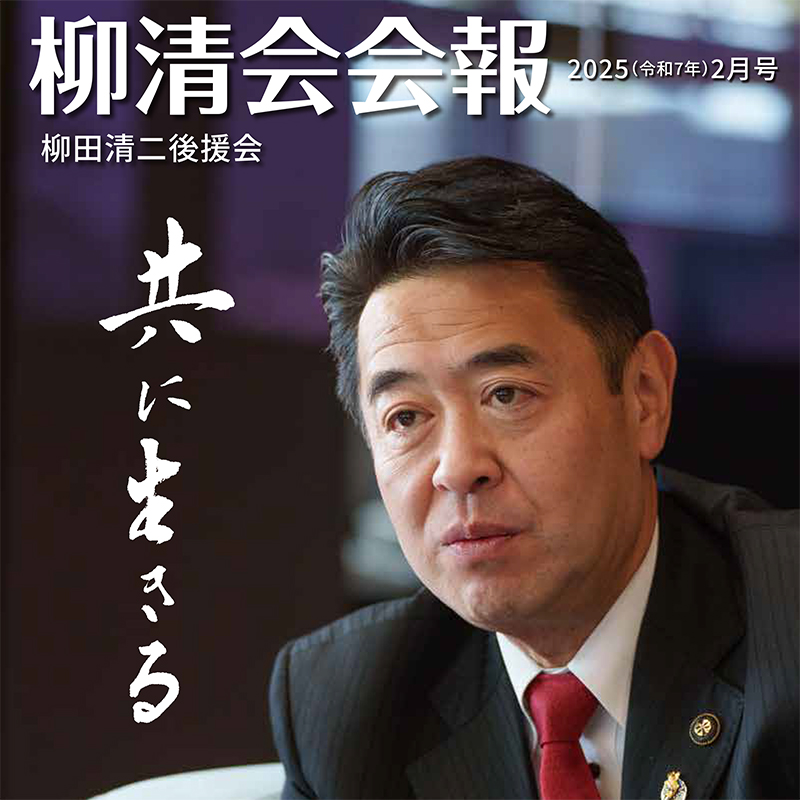

共に生きる。

9月14日の午前、私は、視床部の脳出血に見舞われました。

なんの前触れもなく左半身にしびれを感じ、自らの判断で公用車で浅間病院に行き脳の検査を申し出ました。

リハビリを続けた3ヶ月間。

『再起は、可能なのか?』

『後遺症はどの程度残るのか…』

『家族を養えるのか…』

不安な思いに苛まれた日々でした。

そして、令和7年4月に迫る佐久市長選挙への出馬をするのかの判断も迫られていました。

半身不随のような状況で…

気付くと、私は、二つの自問自答をしていました。

一つ目の自問自答

『お前は、本当は何をしたいんだ?』

二つ目の自問自答

『それを出来るのか?』

佐久市議会議員、長野県議会議員、佐久市長と。私が務めた役職は、変化してきましたが、私がしたかったことは、共に生きている人々に少しでも喜んで頂ける街づくりをすることなのだと。

自分が暮らし続ける佐久という地域で、この仲間と共に生きていくこと。

より快適な空間と時間をつくり出すことを私は求めてきました。

これからも続けたいのです。

大病を患い、克服している途中で今もずっと変わらぬ思いを言葉にすれば『共に生きる』な

のです。

そして今、私には出来ると確信しています。

令和7年春。

政策公約

❶世界最高健康都市の構築

コロナ禍において佐久の医療関係者の献身的な取組みは、地域が誇るべき優れたものでした。

その後も佐久地域平日夜間急病診療センターの再設置も市民本位の取組を実践して頂いています。

今、課題となっている看護などの人材育成への支援が必要となっております。

将来においても安定的な人材供給に力を尽くします。

❷安心安全な子育て支援

令和7 年度に完成する子ども・子育て支援拠点施設をはじめ、官民連携や地域との融合を図り、保育環境の充実を図ります。

❸地域経済の活性化

あらゆる産業に『人手不足』の荒波が押し寄せて来ています。

民間活力を導入しながら新たな手法も活用し対策を講じて参ります。

インバウンドへの対策を強化し、世界に繋がる観光施策を組み立てます。

将来を見据えた農業政策(基盤整備や温暖化の時代の佐久の農業)への対応を行って参ります。

❹交流人口の創出

交流人口の創出の核となる施設(佐久市立図書館や佐久平駅)の整備と民間が取り組む映画館建設等と街づくりの融合望月地区の特徴ある個店の魅力あるネットワークづくりを、進めて参ります。

❺徹底した情報公開による市民参加型市政の実現

SNS を用いた情報発信と市民意見の受信

災害対策本部の情報公開

公職にある者からの佐久市への働き掛けの公開の徹底

政治姿勢の公約

🔴時代に対応した制度への転換

少子高齢化、地球温暖化、デジタル社会への転換、女性活躍社会の本格的到来など時代が大きく変化しています。

その中で時代対応出来ていない制度やルールを改革していく姿勢が求められております。

その改革を厭わない市長としての政治姿勢を市民と約束します。

エッセイ ~ 柳田清二 入院寸話綴 ~

信じる。

「1+1=2」

ということや

「太陽が、東から昇り西に暮れる」

ことなどは、信じていることではなくて『事実』です。

リハビリは、このようにすれば必ずこうなると確実なものではありません。

私自身、脳出血後リハビリを続けていますが、

どこまで後遺症を拭い去ることが出来るかわかりません。

未来のことは誰にもわかりません。

約束されているものはありません。

今、私が出来ることは、『信じること』なのです。

このリハビリを行うことで快方に向かう…

セラピストさんの指導に明るく積極的に取り組むことがより早く、

正確に動きを取り戻せるはずだ。

と信じているのです。

事実は、必ずそこに辿り着きます。

信じることはそれが約束されてはいません。

考えてみれば、未来のことは、なにもわからないことです。

約束されているものは一つもありません。

私に今、出来ることは、信じる以外ないのです。

必ず治るかどうかはわかりませんが、

信じて焦らずに一歩づつ進むしかないのです。

その中で学んだことは、『信じること』が良くなるためには、

とても大きな“力” であり不可欠なことです。

そして、幸いなことに、支えて下さる主治医の先生、セラピストさんが本当に信頼

出来る皆様であること。

献身的な看護、介護して下さる皆さんに遭遇したことです。

今日もリハビリに励みます。

2024.11.17

柳田清二「入院寸話綴」全20話 目次はこちらから

紙面でご覧になりたい方はこちら

ファイルが開かない場合は、こちらからAdobe acrobat readerをインストールしてください。